Kunstsammlung Jena

Städtische Museen Jena

Eine Einrichtung von JenaKultur.

Markt 7

07743 Jena

Tel. +49 3641 49-8261

Fax +49 3641 49-8255

kunstsammlung@jena.de

Kurator

Erik Stephan

erik.stephan@jena.de

Direktorin

Städtische Museen Jena

Dr. Kristin Knebel

Werkleitung

Friedrun Vollmer

Carsten Müller

Jana Gründig

Öffnungszeiten

Dienstag bis Sonntag 10 – 17 Uhr

Montag geschlossen

Malerei, Zeichnung, Grafik und Plastik aus den Beständen der Kunstsammlung Jena.

©Kunstsammlung Jena

©Kunstsammlung Jena

23. August 2025 – 16. November 2025

Die Kunstsammlung der Stadt Jena ist eine vergleichsweise junge Sammlung, die essenziell auf dem materiellen und ideellen Erbe des früheren Jenaer Kunstvereins fußt. Die bisweilen schroffen Umbrüche unter wechselnden Strategien und ohne eigene Schauräume prägten die Sammlung über Jahrzehnte ebenso nachteilig wie nachhaltig. Dennoch gab es immer wieder auch Perioden der Weiterentwicklung, zu denen – trotz aller Reglementierungen im Kulturbetrieb der DDR – die 1970er und 1980er Jahre zählen. Nach den Verlusten durch die Aktion „Entartete Kunst“ und den Verheerungen des Zweiten Weltkrieges konnte sich die Kunstsammlung Jena in diesen Jahren nicht nur erholen, sondern wurde kontinuierlich ausgebaut und damit neu geformt. Der Fokus lag auf der Region, den Kunstzentren im mitteldeutschen Raum – Dresden, Leipzig, Halle – und Berlin. Erwerbungen aus dem Ausland waren unmöglich und für Hauptwerke fehlten meist die finanziellen Mittel. Dennoch gelang es, das Besondere zu finden und der Sammlung ein eigenes Profil zu geben. Dieses knüpfte unfreiwillig an die Sammlung des Kunstvereins an, dessen Schwergewicht auf der Druckgrafik der Expressionisten lag. Auch die Kunst der DDR war zuallererst eine Blüte der grafischen Künste, eine Kunst offener und versteckter Mitteilungen, die oft literarisch beeinflusst in subtilen Nuancen das Gelände vermaß. Die Sammlung zählt viele herausragende Einzelblätter, aber auch mit großem Aufwand gestaltete und gedruckte Folgen in Mappen von einigen der bedeutendsten Künstlerinnen und Künstlern in diesem Bereich, wie Alfred Traugott Mörstedt, Barbara Lechner und Gerhard Altenbourg. Zugleich finden sich hier so prominente Vertreter wie Wolfgang Mattheuer, Willi Sitte und Werner Tübke.

HorstSakulowski, Porträt nach Dienst, 1976, Öl/Hartfaser ©Kunstsammlung Jena

HorstSakulowski, Porträt nach Dienst, 1976, Öl/Hartfaser ©Kunstsammlung Jena

Die Kunstsammlung Jena versammelt kaum Hauptwerke, birgt aber neben wichtigen Gemälden von Bernhard Heisig, Alexandra Müller-Jontschewa oder Horst Sakulowski entdeckungswürdige Bildkonvolute, beispielsweise von Emma Hübner, einer Künstlerin, die außerhalb Jenas nur wenigen bekannt ist. Der ungekrönte Lokalmatador der Jenaer Maler war zweifellos Lothar Zitzmann, der mit seinen ausgewogenen Volumen einen eigenen Akzent in der Malerei setzen konnte. Neben Kurt Hanf, der in Jena durch viele öffentliche Aufträge bis heute präsent ist, konnte man die Arbeiten von Gil Schlesinger oder Gerd Wandrer nur im Verborgenen, abseits der staatlich legitimierten Kulturproduktion finden.

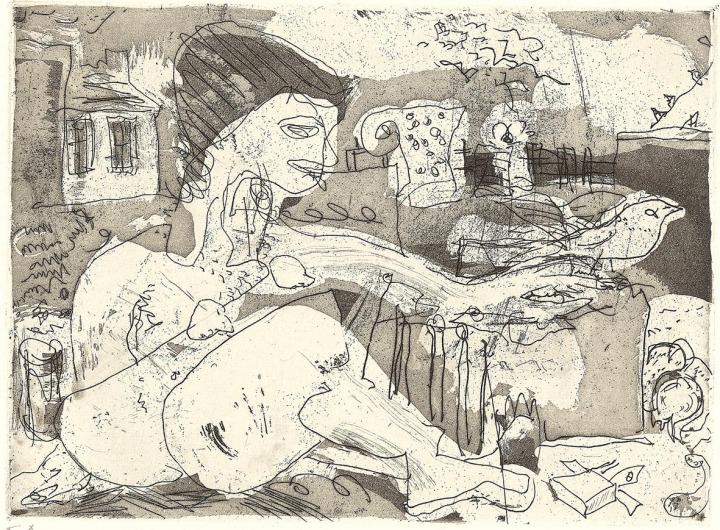

Dieter Goltzsche, Frau auf Balkon, o. J., Radierung Sammlung Prange ©VG Bild-Kunst, Bonn 2025 ©Kunstsammlung Jena

Dieter Goltzsche, Frau auf Balkon, o. J., Radierung Sammlung Prange ©VG Bild-Kunst, Bonn 2025 ©Kunstsammlung Jena

Zu Beginn dieses Jahres wurde die Kunstsammlung Jena mit einem Teilnachlass von Christel und Hartwig Prange beschenkt. Christel und Hartwig Prange initiierten und führten in den 1980er Jahren die „Kleine Galerie“ in Jena und erwarben zahlreiche Arbeiten von Dieter Goltzsche, Michael Morgner, Charlotte Elfriede Pauly, Max Uhlig und anderen Künstlerinnen und Künstlern für ihre private Sammlung. Ein Teil davon wird innerhalb unserer Ausstellung präsentiert und steht beispielhaft für eine intellektuelle und ästhetische Neugier, die nicht wenige Menschen zur Kunst führte.

Theo Balden, Die blinden Krieger (The Blind Warriors), 1945, Aquarell ©VG Bild-Kunst, Bonn 2025 ©Kunstsammlung Jena

Theo Balden, Die blinden Krieger (The Blind Warriors), 1945, Aquarell ©VG Bild-Kunst, Bonn 2025 ©Kunstsammlung Jena

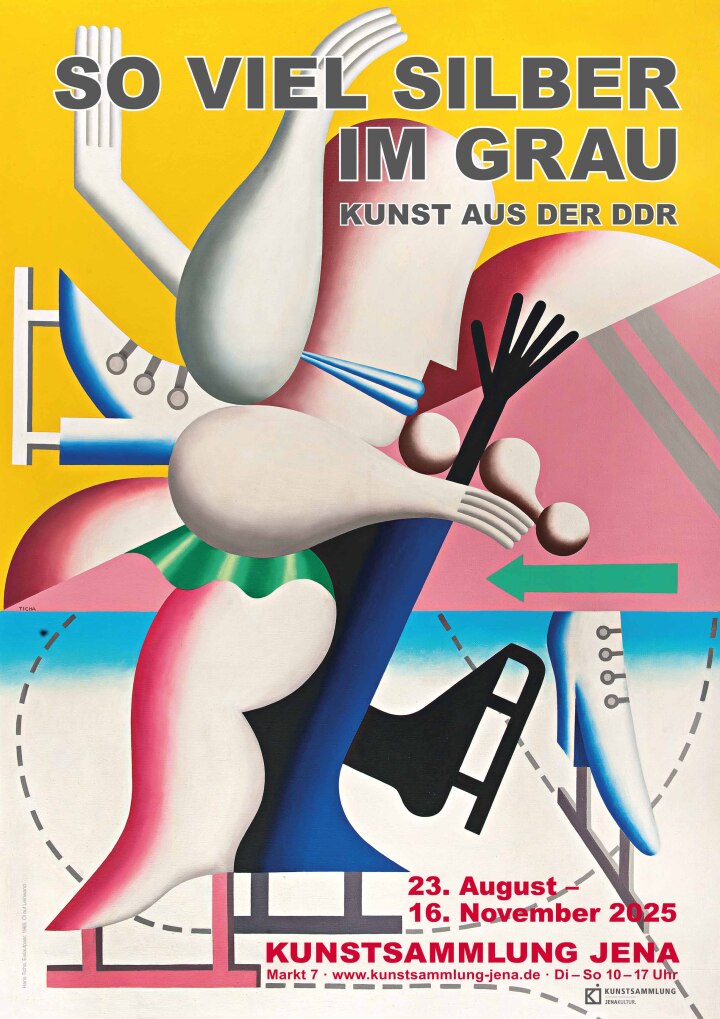

Die Sammlung von Kunst der DDR ist mit rund dreißig Prozent ein wesentlicher Teil der Kunstsammlung Jena und wird erstmals in Auszügen mit dem Ziel vorgestellt, diesen Bestand neu zu erfassen. Von nicht wenigen Künstlerinnen und Künstlern – wie etwa Elke Hopfe, Hans Ticha oder Horst Peter Meyer – gibt es im Museumsbestand Arbeiten aus den Jahren der DDR und aus der Zeit danach. Viele der ausgestellten Arbeiten werden erstmals präsentiert und zeugen von einem Kunstraum, der durch die Fülle der Handschriften und die Aktualität der Bildsprachen überrascht und neu entdeckt werden will. Wir hoffen sehr, dass unsere Ausstellung zum Verständnis der künstlerischen Leistungen jener Jahre beiträgt und diese würdigt.

Ausgestellt sind Werke von 134 Künstlerinnen und Künstlern.

Alfred Ahner

(1890 Winterdorf – 1973 Weimar)

1905-10 absolvierte Ahner in Gera eine Lithografenlehre und arbeitete anschließend in diesem Beruf. Beim Zeichenunterricht in der Sonntagsschule Gera schloss er Bekanntschaft mit Otto Dix und Kurt Günther. Ahners Studienjahre ab 1911, erst in München, an der Privatschule Magidey sowie der Akademie für Bildende Künste München, dann an der Akademie für Bildende Künste Stuttgart, wurden 1914 durch den Erste Weltkrieg beendet. Bis 1918 diente er als Sanitätssoldat in Belgien und Frankreich. Nach dem Krieg arbeitete er zeitweise als Pumpenwärter im Braunkohletagebau, ehe er 1922 in Weimar als Künstler freischaffend wurde. In der Zeit des Nationalsozialismus begab er sich in die „Innere Migration“. Im Zweiten Weltkrieg kam es 1944/45 erneut zum Einsatz als Sanitätssoldat. Bis zu seinem Tod blieb Ahner freischaffend in Weimar tätig, geprägt durch das Geschehen seiner Zeit.

Gerhard Altenbourg

(1926 Rödlichen-Schnepfenthal (Waltershausen) – 1989 Meißen)

Unter dem Namen Gerhard Ströch in der Nähe von Gotha geboren, zog die Familie 1929 nach Altenburg. 1944 wurde der 17-Jährige als Soldat einberufen. 1946-48 nahm Altenbourg Malunterricht bei Erich Dietz und war als Schriftsteller und Journalist tätig, bevor er bis 1950 in Weimar studierte. Nach vorzeitiger Exmatrikulation arbeitete er freischaffend in Altenburg. 1952 ging er in die neugegründete Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft in Merxleben. Seinen Künstlernamen Altenbourg nahm er Mitte der 1950er Jahre an. 1959 war er auf der documenta II vertreten; weitere Teilnahmen an wichtigen Ausstellungen sowie zahlreiche Einzelausstellungen folgten. 1964 wurde er wegen Übertretung der Zollgesetze der DDR zu einer zweijährigen Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt. Dass er sich der offiziellen Kunstpolitik der DDR verweigerte, führte u. a. zu Ausstellungsverboten und -Abbrüchen. 1989 starb Altenbourg an den Folgen eines Autounfalls.

Heinrich Apel

(1935 Schwaneberg – 2020 Magdeburg)

Nach dem Abitur absolvierte Apel eine Steinmetzausbildung. Er studierte 1953-59 Bildhauerei an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein bei Gustav Weidanz. 1972-73 erhielt er dort einen Lehrauftrag für den Bereich Keramik. Ab 1959 war er freischaffender Künstler tätig. Gleichzeitig erhielt er Aufträge als Restaurator, so war er etwa beim Wiederaufbau des Magdeburger Reiters beteiligt.

Er nahm an verschiedenen Ausstellungen teil, unter anderem 1967-82 an der Deutschen Kunstausstellung der DDR Dresden, 1970 im Alten Museum Berlin oder 1995 im Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg. 1980 erhielt er den Nationalpreis der DDR, 2019 wurde er mit dem Verdienstorden des Landes Sachsen-Anhalt für sein künstlerisches Engagement geehrt.

Karl-Heinz Appelt

(1940 Radebeul – 2013 Kahla)

Nach einer Lehre und Tätigkeit als Steinmetz und Steinbildhauer 1955-60 studierte Appelt in der Fachrichtung Plastik bis 1965 an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Anschließend arbeitete er freiberuflich in Jena und ab 1978 in Kahla. Appelt war 1967-90 Mitglied im Verband Bildender Künstler der DDR, u. a. als stellvertretender Vorsitzender der Zentralen Sektionsleitung Plastik. Er übernahm ab 1991 einen Lehrauftrag für Plastik an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, wo er 1993-2005 auch die Werkstatt für Plastisches Gestalten leitete.

Theo Balden

(1904 bei Blumenau (Brasilien) – 1995 Berlin)

Als Otto Koehler 1904 in Brasilien geboren, wuchs Balden ab 1906 in Berlin auf. Nach einer Ausbildung zum Technischen Zeichner 1918-22 folgte 1923-24 ein Studium am Bauhaus in Weimar. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten war er in einer Widerstandsgruppe aktiv, konnte nach Verhaftung aber 1935 mit falschem Pass als „Theo Balden“ nach Prag fliehen. Aus der Kriegsgefangenschaft kehrte Balden 1947 nach Ost-Berlin zurück, wo er u. a. an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee unterrichtete. Nach einem Herzinfarkt und Beteiligung an der Formalismus-Debatte wurde er 1958 vorzeitig suspendiert. Er starb 1995 in Berlin.

Horst Bartnig

(1936 Militsch – 2025 Berlin)

An der Fachschule für angewandte Kunst Magdeburg studierte Bartnig 1954-57 Bühnenmalerei und war bis zu seiner Pensionierung, zunächst in Weimar, dann in Berlin, in diesem Beruf tätig. Parallel arbeitete er freischaffend als Künstler. Er zählt heute zu den wichtigsten Vertretern der Konkreten Kunst in Deutschland und ist für konstruktiv-serielle Arbeiten unter Einbezug komplexer Algorithmen und Computergrafik bekannt. Er wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter 2001 der Hannah-Höch-Preis für sein Lebenswerk.

Edmund Bechtle

(1947 Gransee, lebt in Berlin)

Auf der Erweiterten Oberschule in Gransee machte Bechtle 1965 das Abitur mit Berufsausbildung zum Schlosser. Nach dem Abschluss leistete er bis 1967 Dienst bei der Nationalen Volksarmee (NVA), wo er auch ehrenamtlich als Leiter eines künstlerischen Zirkels tätig war. 1967-72 studierte er Malerei an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee bei Walter Womacka. Anschließend war er bis 1974 bei diesem Aspiranten. Er war Mitglied im Verband Bildender Künstler und arbeitete als freischaffender Künstler in Berlin. In der DDR erhielt er zahlreiche Aufträge von Großbetrieben und Institutionen, was sich nach der Wiedervereinigung stark reduzierte.

Dietrich Becker

(1940 Cammin, lebt in Bastorf)

Während eines Studiums der Landwirtschaft 1958-64 an der Universität Rostock nahm Becker am Mal- und Zeichenzirkel der Universität teil. Ab 1966 war er freischaffend als Künstler in Bauerberg bei Wehrland tätig. Auf seine erste Einzelausstellung 1973 in Greifswald folgten zahlreiche weitere sowie Ausstellungsbeteiligungen im In- und Ausland. Seit 1990 lebt und arbeitet er in seinem Atelier in Bastorf bei Kühlungsborn.

Falko Behrendt

(1951 Torgelow, lebt in Lübeck)

Behrendt schloss das Abitur mit Berufsausbildung zum Schlosser ab und begann 1970 ein Studium an der Hochschule für Verkehrswesen Dresden. Ein Jahr später wechselte er an die Hochschule für Bildende Künste Dresden, wo er bei Gerhard Kettner, Herbert Kunze und Günter Horlbeck studierte. 1975 schloss er sein Studium als Diplom-Maler und -Grafiker ab. Er zog nach Neubrandenburg und arbeitete als freischaffender Künstler. Er war Mitglied im Verband Bildender Künstler der DDR und Mitglied der Zentralen Grafikgruppe des Verbandes. Es folgten mehrere Einzelausstellungen, darüber hinaus erhielt er verschiedene Ehrungen, darunter 1986 den Kunstpreis des FDGB. Nach der Wiedervereinigung erhielt er 1990 ein Arbeitsstipendium der Dr.-Hans-Hoch-Stiftung in Neumünster und 1991 von der Kulturstiftung Nordrhein-Westfalen. Er ist Mitglied im Verein für Original-Radierung und lebt und arbeitet in Lübeck.

Rudolf Bergander

(1909 Meißen – 1970 Dresden)

1923-28 absolvierte Bergander zunächst eine Lehre als Porzellanmaler an der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meißen. Es folgte bis 1933 ein Studium an der Akademie für Bildende Künste Dresden bei Richard Müller, ab 1930 als Meisterschüler bei Otto Dix. 1933-40 lebte er als freischaffender Künstler in Meißen. 1940 erfolgte die Aufnahme in die NSDAP. Bis 1945 war Bergander als Kartenzeichner bei der Wehrmacht tätig. Nach dem Krieg trat Bergander 1946 der SED bei und arbeitete freischaffend als Künstler. 1949 wurde er Dozent für Malerei an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden, wo er 1951 zum Professor berufen wurde und 1952-58 sowie 1964-65 den Posten des Rektors ausfüllte.

Axel H. Bertram

(1942 Leipzig, lebt ebenda)

Seinen Abschluss machte Bertram 1976 als Diplomingenieur an der Technische Hochschule Karl-Marx-Stadt. Als Dreher, Konstrukteur und wissenschaftlicher Mitarbeiter war er in Leipzig, später in Jena tätig. 1979-87 besuchte er die Kulturakademie Rudolstadt in der Förderklasse für Malerei und Grafik bei Elke Hopfe. Als Mitglied im Verband Bildender Künstler arbeitete er ab 1987 freischaffend als Maler und Zeichner. Von 1991 an führte er eine Lehrtätigkeit an der Künstlerischen Abendschule Jena aus. 2009 erfolgte der Umzug nach Leipzig.

Wolfgang Biedermann

(1940 Plauen – 2008 Leipzig)

Biedermann wuchs nach dem 2. Weltkrieg in Leipzig auf. Auf Anraten von Ursula Mattheuer-Neustädt begann er als Gymnasiast ein Abendstudium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) Leipzig. Anschließend absolvierte er eine Lehre als Werbegrafiker und arbeitete zunächst in diesem Beruf. 1961-67 studierte er an der HGB freie Grafik und Malerei bei Hans Mayer-Foreyt, Fritz Fröhlich und Gerhard Kurt Müller. Anstelle eines Diploms, das ihm auf Weisung des Ministeriums für Kultur der DDR nicht ausgehändigt wurde, erhielt er nach Intervention durch Kulturminister Klaus Gysi nur ein Abschlusszeugnis, mit Bestnoten im Bereich Malerei / Grafik / Drucktechniken. Nach seinem Abschluss war er als freischaffender Künstler in Leipzig tätig. Ab 1968 war er Mitglied im Verband der Bildenden Künstler. Er war u. a. an Happenings der Künstlergruppe Clara Mosch beteiligt.

Gerlinde Böhnisch-Metzmacher

(1936 Jena, lebt ebenda)

Aufgewachsen in Jena, studierte Böhnisch-Metzmacher 1956-59 an der Fachschule für angewandte Kunst Heiligendamm. Sie kehrte nach Jena zurück, wo sie bis 1961 als Gebrauchsgrafikerin in der Werbeabteilung des Kombinats Carl Zeiss Jena arbeitete, bevor sie als Künstlerin freischaffend wurde. Sie bewegt sich seitdem zwischen Gebrauchsgrafik, Grafik, Malerei, Collage und Plastik, wobei thematisch immer wieder Jena im Zentrum steht. 2006 erhielt die das Walter-Dexel-Stipendium der Stadt Jena.

Joachim Böttcher

(1946 Oberdorla – 2022 Uckermark)

Nach einer Steinmetzausbildung studierte Böttcher 1967-72 Malerei und Grafik an der Hochschule für Bildende Künste Dresden bei Herbert Kunze und Gerhard Kettner. 1980-83 war er Meisterschüler der Akademie der Künste der DDR bei dem Bildhauer Werner Stötzer. Er war Mitglied im Verband der Bildenden Künstler der DDR und ab 1983 freischaffend in Berlin tätig. Es folgten verschiedene Ausstellungsbeteiligungen, u. a. an der VIII. bis X. Kunstausstellung der DDR in Dresden. 2000 erhielt er einen Lehrauftrag für Bildhauerei an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. 2016 wurde er mit dem Ehrenpreis des Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg für sein Lebenswerk geehrt.

Manfred Böttcher

(1933 Oberdorla – 2001 Berlin)

Während seiner Schulzeit erhielt Böttcher in Mühlhausen Malunterricht. Er verließ die Schule noch vor dem Abitur und studierte 1950-55 Malerei an der Hochschule der Künste Dresden, anschließend wurde er Meisterschüler an der Akademie der Künste Berlin bei Heinrich Ehmsen. Nach einem mehrmonatigen Aufenthalt in Dresden kehrte er 1961 nach Berlin zurück, wo er fortan freischaffend arbeitete. Böttcher hatte in der DDR eine große Zahl von Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen.

Johannes Brauer

(1905 Meerane – 1992 Ebersdorf)

Nach dem frühen Tod des Vaters wuchs Brauer familiär unter prekären Verhältnissen auf. Er absolvierte eine Schlosserlehre besuchte abends die Gewerbeschule in Meerane. Es folgten ein Abschluss als Betriebsingenieur an der Ingenieurschule Zwickau und Arbeitsjahre als Schlosser und Ingenieur. Ende der 1920er Jahre belegte Brauer Abendkurse an der Leipziger Staatlichen Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe, wo er 1932-34 als Meisterschüler bei Alois Kolb und Georg Belwe studierte. Bis 1945 arbeitete Brauer als freischaffender Künstler und parallel in seinem alten Beruf, nach dem Zweiten Weltkrieg setzte er seine künstlerische Tätigkeit in Leipzig fort. Seine Popularität stieg und er hatte zahlreiche Einzelausstellung, v. a. in den 1960er Jahren in der DDR. Später geriet er zunehmen in Vergessenheit.

Gudrun Brüne

(1941 Berlin – 2025 Neuruppin)

Brüne schloss eine Buchbinderlehre in Pößneck ab und arbeitete anschließend in der Wertpapierdruckerei in Leipzig. Sie studierte zunächst an der Abendakademie der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig und ab 1961 bei Heinz Wagner und Bernhard Heisig, den sie 1991 heiratete. Nach ihrem Abschluss arbeitete sie 1966-77 freischaffend und zeigte 1973 ihre erste Einzelausstellung. 1974-82 war sie Mitglied der Sektionsleitung Maler/Grafiker des Verbandes Bildender Künstler der DDR.

1979-99 hatte sie einen Lehrauftrag an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein inne. 1987 wurde sie mit dem Kunstpreis der DDR ausgezeichnet. Brüne stellte 1988 auf der Biennale in Venedig und 1999 auf der Art Cologne aus.

Heinrich Burkhard

(1904 Altenburg – 1985 Berlin)

1918-22 absolvierte Burkhardt eine Lithografenlehre und besuchte die Zeichenschule des Lindenau-Museums in Altenburg. Es folgte 1924-31 ein Studium an der Kunstakademie Dresden. Als Mitglied der Dresdner Sezession war er 1932 an deren erster Ausstellung beteiligt. Im Rahmen der Aktion „Entartete Kunst“ wurden einige seiner Bilder beschlagnahmt und vernichtet, Burkhardt blieb jedoch Mitglied der Reichskammer der bildenden Künste. Beim Bombenangriff auf Dresden 1945 wurde sein bisheriges Werk zerstört. Burkhardt zog zurück nach Altenburg, wo er die Zeichenschule des Lindenau-Museums leitete. Weitere Lehrtätigkeiten folgten; 1947 wurde er zum Professor ernannt und siedelte 1950 nach Berlin über. In der DDR hatte er eine bedeutende Anzahl von Einzelausstellungen und war an den meisten wichtigen zentralen Ausstellungen beteiligt.

Manfred Butzmann

(1942 Potsdam, lebt ebenda)

Parallel zu seiner Ausbildung zum Offsetretuscheur in Berlin und Potsdam 1961-64 nahm Manfred Butzmann am Malzirkel von Magnus Zeller in Caputh teil. Anschließend studierte er bis 1969 Grafik an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Nach einer Zwischenzeit als freischaffender Grafiker studierte er 1973-77 als Meisterschüler an der Akademie der Künste Berlin bei Werner Klemke. 1988-93 arbeitete er als Gastdozent an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Butzmann erhielt mehrere Preise, darunter 1991 der Käthe-Kollwitz-Preis der Akademie der Künste Berlin. Seit 2007 arbeitet er wieder in seiner Geburtsstadt.

Otto Carius

(1914 Jena – 1988 ebenda)

Nach dem Abschluss der Volksschule durchlief Otto Carius 1928-45 mehrere Berufsausbildungen und Tätigkeiten. Als Teilnehmer des Zweiten Weltkriegs geriet er in Kriegsgefangenschaft. 1945-52 studierte er schließlich in Weimar an der Hochschule für Baukunst und Bildende Kunst, wobei er zwischenzeitig als Assistent in der Form- und Gestaltungslehre mitarbeitete. 1953 wurde er Mitglied im Verband Bildender Künstler der DDR und als Künstler freischaffend. Daneben war er als Kunstlehrer tätig, u. a. in den Zirkeln der VEB Carl Zeiss Jena. Neben Malerei und Grafik schuf Carius auch mehrere architekturbezogene Werke. Er verstarb 1988 in Jena-Lobeda.

Carlfriedrich Claus

(1930 Annaberg – 1998 Chemnitz)

Heute als Mitbegründer der visuellen Poesie bekannt, begann Claus, Sohn eines Schreibwaren- und Kunstbuchhändlers, sich schon früh für fremdartige Sprachen zu interessieren. Er lernte Hebräisch, beschäftigte sich mit dem Russischen, Armenischen und Chinesischen und widmete sich im Selbststudium der Kabbala und anderen Schriften. 1945 brach er das Gymnasium ab und absolvierte bis 1948 eine Lehre als Einzelhandelskaufmann und Kunsthändler an der Städtischen Handelsschule in Annaberg. 1951 entstanden erste Gedichte und es ergaben sich Kontakte zu Galerien. 1975 wurde Claus Mitglied im Verband Bildender Künstler. Er gehörte 1977 zu den Gründern der Künstlergruppe und Produzentengalerie Clara Mosch in Karl-Marx-Stadt.

Fritz Cremer

(1906 Arnsberg – 1993 Berlin)

Nach dem frühen Tod der Eltern lebte Cremer in einer Bergarbeiterfamilie. 1925 schloss er eine Lehre als Steinmetz in Essen ab und arbeitet bis 1929 in diesem Beruf. Im Bereich Plastik besucht er Abendkurse der Folkwang-Schule. Ein Stipendium ermöglichte ihm ab 1929 ein Studium an den Vereinigten Staatsschulen für freie und angewandte Kunst in Berlin, 1934-38 als Meisterschüler. Anschließend unterhielt er selbst ein Meisteratelier an der Preußischen Akademie der Künste in Berlin. 1940-44 wurde er in der Wehrmacht als Flaksoldat auf Kreta eingesetzt. Zurück aus jugoslawischer Kriegsgefangenschaft trat Cremer 1946 der SED bei. Als Professor leitete er in Wien die Bildhauer-Abteilung der Akademie für angewandte Kunst, übernahm dann 1950 in Ost-Berlin eine Meisterklasse an der Akademie der Künste. 1974-83 war er dort zudem Vizepräsident. Besonders bekannt wurde Cremer mit der Errichtung von Mahnmalen für die Opfer des Nationalsozialismus in ehemaligen Konzentrationslagern.

Eberhard Dietzsch

(1938 Reichenbach im Vogtland – 2006 Gera)

Die Lehre zum Lithografen 1952-55 in einer Großdruckerei ergänzte Dietzsch im direkten Anschluss um ein Studium an der Fachschule für angewandte Kunst Leipzig. Nach erfolgreichem Abschluss 1958 arbeitete er bis 1959 bei der DEWAG-Gera als Gebrauchsgrafiker, woraufhin er als Maler, Grafiker und Karikaturist freischaffend wurde. 1971-73 war er Meisterschüler an der Akademie der Künste der DDR bei Prof. Klaus Wittkugel. 1972-89 fungierte Dietzsch als Vorsitzender des VBK-Gera. Seit 2008 wird in Gera ein nach ihm benannter Preis für Malerei verliehen.

Michael Diller

(1950 Arnstadt – 1993 Zella-Mehlis)

Diller absolvierte 1966-68 eine Schiffbauerlehre. 1974-78 studierte er Kunsterziehung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er arbeitete zunächst als Kunsterzieher, später freischaffend als Grafiker in Berlin. 1987 begann er sich mit Malerei zu beschäftigen, wobei er häufig seine eigenen Radierungen übermalte. Er war Mitglied im Verband der Bildenden Künstler der DDR und auf der IX. und X. Kunstausstellung der DDR in Dresden vertreten.

Andreas Dress

(1943 Berlin – 2019 Sebnitz)

Seine Kindheit verbrachte Dress im sächsischen Sebnitz, seine Jugend in Bielefeld. Begleitend zu einer Lehre als Werkzeugmacher bis 1969 besuchte er die Abendschule an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Dort studierte er im Anschluss bis 1974 Malerei und Grafik, ehe er freischaffend in Dresden und Sebnitz tätig war. 1982 richtete er sich eine eigene Radier- und Lithografiewerkstatt ein und begann eine langjährig fruchtbare Zusammenarbeit mit Claus Weidensdorfer. In den 1980er Jahren wendete er sich zusätzlich mit Erfolg dem Film als künstlerisches Medium zu. 1991 erhielt Dress den 1. Jenaer Kunstpreis.

Albert Ebert

(1906 Halle (Saale) – 1976 ebenda)

Eine 1921 begonnene Lehre als Maurer brach Ebert ab und schlug sich bis 1939 als Möbelträger, Markthelfer, Bauarbeiter und in anderen Tätigkeiten durch. Im Zweiten Weltkrieg nahm er von Beginn an als Soldat teil. Nach einer Verwundung und Gefangenschaft entdeckt er die Malerei für sich. Für zwei Semester studierte er 1945/46 an der Burg Giebichenstein in Halle (Saale) bei Charles Crodel und Waldemar Grzimek, übernahm ab 1947 aber wieder Gelegenheitsarbeiten. Parallel hospitierte er 1948 als Restaurator in der damaligen Landesgalerie Moritzburg in Halle. Es folgten erste Ausstellungen, bis er ab 1956 schließlich freischaffend als Maler arbeitete. 1973 wurde er mit dem Kunstpreis der Stadt Halle geehrt.

Günther E. Eckardt

(1933 Pausa, lebt in Auma-Weidatal)

1949-52 absolvierte Eckardt eine Lehre als Holzbildhauer, bevor er in Dresden an der Arbeiter- und Bauernfakultät für Kunst an der Hochschule für Bildende Künste bis 1955 sein Abitur nachholte. Er ging anschließend nach Leipzig, wo er bis 1959 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst u. a. bei Bernhard Heisig und Werner Tübke studierte. Seit 1960 ist er freischaffend tätig. In der DDR bekam Eckhardt zahlreiche Aufträge, u. a. für Arbeiten im öffentlichen Raum, und leitete volkskünstlerische Zirkel. Nach der Wende konnte er erfolgreich weiterarbeiten.

Heinrich Ehmsen

(1886 Kiel – 1964 Berlin)

Als Sohn eines Korbflechters musste Ehmsen ab dem sechsten Lebensjahr in der väterlichen Werkstatt mithelfen. Erste Landschafts- und Tierstudien entstanden ab 1901 während der Lehre als Anstreicher. Es folgte eine Ausbildung als Dekorationsmaler, bevor er 1906-09 an der Kunstgewerbeschule in Düsseldorf studierte. Ab 1911 war Ehmsen freischaffend in München und ab 1937 in Berlin tätig. Nach der Verfemung als „entartet“ wurden seine Bilder 1937 aus den deutschen Sammlungen entfernt. Im Zweiten Weltkrieg wurde er als Wehrmachtsmaler und -soldat eingesetzt. Mit dem Ausbrand seines Ateliers durch einen Bombenangriff 1945 gingen viele seiner Werke verloren. Nach Kriegsende gehörte er als stellvertretender Direktor und Leiter einer Malklasse zu den Mitbegründern der Hochschule für bildende Künste in West-Berlin. 1950 wechselte er an die Akademie der Künste in Ost-Berlin.

Arnulf Ehrlich

(1945 Leipzig, lebt in Jena-Closewitz)

Die Biografie von Ehrlich ist wechselvoll und in der DDR-Zeit durch Repressionen geprägt. Nach dem Besuch einer Fachschule für Krankenpflege 1966-68 kam er bis 1969 in Haft wegen versuchter Republikflucht. 1977-87 war Ehrlich Mitglied der Förderklasse Malerei / Grafik des Bezirks Gera. 1982-90 wirkte er als Mitarbeiter in den Städtischen Museen Jena und belegte 1988-90 noch ein Fachstudium der Museologie in Leipzig. Als Künstler ist Ehrlich seit 2002 in Jena freischaffend tätig.

Waltraud Ehrlich-Schmidt

(1952 Jena, lebt in Jena-Closewitz)

An der Pädagogischen Hochschule Erfurt studierte Ehrlich-Schmidt Kunsterziehung und Philosophie, anschließend an der Friedrich-Schiller-Universität Jena Ethik und Philosophie. In diesen Fächern arbeitete sie anschließend als Gymnasiallehrerin. 1985-89 leitete sie die Bezirksförderklasse für Malerei und Grafik in Rudolstadt. 1993 erhielt sie den Förderpreis für Kunst und Kultur des Landkreises Jena und ist seitdem Mitglied im Verband Bildender Künstler Thüringen sowie im Bundesverband.

Horst Engelhardt

(1951 Leuben – 2014 Eichwerder)

In Meißen und Dresden erhielt Engelhardt 1967-69 eine Ausbildung zum Steinmetz. Parallel zur Arbeit in diesem Beruf absolvierte er 1970 ein Abendstudium an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Ebendort studierte er 1971-76 Bildhauerei. Im vormaligen Gut Jäckelsbruch in Eichwerder bei Wriezen arbeitete er anschließend bis zum Lebensende als Bildhauer, unterbrochen durch weitere Studienjahre 1979-82 als Meisterschüler bei Werner Stötzer an der Akademie der Künste der DDR in Berlin.

Conrad Felixmüller

(1897 Dresden – 1977 Berlin-Zehlendorf)

Unter seinem Geburtsnamen Conrad Felix Müller besuchte der Sohn eines Fabrikschmieds die Zeichenschule an der Kunstgewerbeschule Dresden. Ein Musikstudium gab er auf, bevor er 1913 Meisterschüler an der Kunstakademie in Dresden wurde und bereits 1915 als freischaffender Künstler in der Berliner Avantgarde verkehrte. Bis in die 1930er Jahre hinein erhielt Felixmüller mehrere Ehrungen und nahm an vielen Ausstellungen teil, dann wurde sein Werk 1936 von den Nationalsozialisten als „entartet“ eingestuft, viele Arbeiten vernichtet und er aus dem Berliner Künstlerbund ausgeschlossen. Ein Bombenangriff zerstörte 1944 sein Atelier. Nach kurzem Kriegsdienst geriet er 1945 in sowjetische Gefangenschaft. 1949 erfolgte eine Berufung als Professor an die Pädagogische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Nach 1961 kehrte er nach Berlin zurück, wo er bis 1967 im Ost, dann im Westteil der Stadt lebte.

Lieselotte Finke-Poser

(1925 Hessisch Lichtenau – 2025 Radebeul)

1945 begann Lieselotte Poser als Porträtmalerin, noch bevor sie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig studierte. 1950 schloss sie dieses erfolgreich ab und heiratete den Flötisten Willi Finke, mit dem sie 1953 nach Radebeul zog. Fortan arbeitete Finke-Poser als Illustratorin für verschiedene Verlage und hatte v. a. mit ihren naturkundlichen Tierdarstellungen Erfolg. Über drei Jahrzehnte war sie freie Mitarbeiterin für das Meyers Lexikon. Sie war Mitbegründerin des Radebeuler Grafikmarkts und erhielt 2022 den Kunstpreis der Großen Kreisstadt Radebeul.

Heinrich Fleischer

(1906 Braunschweig – 1983 Jena)

Petra Flemming

(1944 Großsteinberg – 1988 Arnstadt)

Nach einem Vorstudium an der Arbeiter- und Bauernfakultät für bildende Künste Dresden 1960-63 absolvierte Flemming 1964-69 ein Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, u. a. bei Werner Tübke. Anschließend war sie als Mitglied im Verband Bildender Künstler der DDR freischaffend tätig. 1974 wurden bei einem Brand während einer Einzelausstellung viele Arbeiten zerstört. 1986 hatte sich Flemming die Teilnahme an einer Ausstellung von DDR-Künstlerinnen in Stuttgart und Bremen sowie die Genehmigung einer Studienreise nach Paris erkämpft. Die Vertreterin der Leipziger Schule starb 1988 unerwartet mit 44 Jahren.

Wieland Förster

(1930 Dresden, lebt in Wensickendorf)

Förster besuchte 1936-1944 die Volksschule und begann danach eine Lehre als technischer Zeichner und Rohrleger bei den Wasserwerken der Stadt Dresden. Infolge von Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg erlitt Förster ein Kriegstrauma, woraufhin er untertauchte und bis Kriegsende versteckte. 1946 fälschlich des Waffenbesitzes beschuldigt, wurde er von einem sowjetischen Militär-Tribunal zu Zwangsarbeit in Sibirien verurteilt, wegen seines schlechten gesundheitlichen Zustandes jedoch für nicht transportfähig befunden. Daher wurde er in ein sowjetisches Speziallager abgeschoben und erst 1950 wieder entlassen. Um die Erlebnisse der vergangenen Jahre zu verarbeiten, begann er zunächst autodidaktisch künstlerisch tätig zu sein. Ab 1952 nahm er am öffentlichen Abend-Akt der Hochschule für Bildende Künste Dresden teil. Im Jahr darauf begann er Bildhauerei bei Walter Arnold und dessen Assistenten Gerd Jaeger sowie Hans Steger zu studieren. 1959 wurde er Meisterschüler bei Fritz Cremer in Berlin. 1961 wurde seine Meisterschülerzeit wegen Formalismus vorzeitig gekündigt. Im gleichen Jahr begann er in einem Berliner Ladenatelier sein plastisches Werk aufzubauen. Ab 1974 war er ordentliches Mitglied der Akademie der Künste der DDR und 1979-90 als deren 5. Vizepräsident für die Ausbildung von Meisterschülern zuständig. 1985 folgte die Ernennung zum ordentlichen Professor. 1991 wurde er als Opfer des Stalinismus anerkannt. 1992 richtete die Akademie der Künste Berlin das Wieland Förster Archiv ein.

Hans Arnold Fritz

(1907 Berlin – 1991 Hildesheim)

Als Lehrer für Zeichnen und Erdkunde arbeitete Hans Arnold Fritz 1934-40 an der Höheren Jungenschule Langensalza. Nach 1947 setzte er seine Lehrtätigkeit in Eisennach fort. 1947 war Fritz zudem an der 1. Landesausstellung Bildender Künstler Thüringens in Erfurt beteiligt. Später übersiedelte er aus der DDR in die Bundesrepublik Deutschland.

Dietrich Fröhner

(1939 Nürnberg – 1983 Magdeburg)

Bereits neben der Grundschule besuchte Fröhner 1952-54 die private Malschule Wirth in Annaberg-Buchholz. 1956-57 folgte eine unbeendete Lehre als Dekorationsmaler, bevor er Malergehilfe in Dresden wurde. 1964 schloss er das Studium an der Hochschule für Bildende Künste Dresden ab und zog nach Magdeburg, wo er als freischaffender Maler und Grafiker tätig war. Er war Mitglied im Verband der Bildenden Künstler und wurde vor allem in Magdeburg als vielseitiger und gesellschaftlich engagierterer Künstler geschätzt.

Dieter Gerbeth

(1931 Leipzig – 2018 Berlin)

Ab 1946 absolvierte Gerbeth eine Lehre als Schildermaler und arbeitete zunächst in diesem Beruf. Zum Studium der Malerei und Grafik ging er 1954-59 zu Bernhard Heisig und Werner Tübke an die Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. Als freischaffender Künstler übersiedelte er im Anschluss nach Berlin. Er hatte in der DDR eine bedeutende Zahl von Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen und erhielt 1968 die Arthur-Becker-Medaille. 1994 zog er mit seiner Frau, der Grafikerin Hildegard Gerbeth, nach Puttball im Wendland.

Erich Gerlach

(1909 Loschwitz – 2000 Dresden)

1923 begann Gerlach erst eine Lehre zum Lithografen, dann zum Musterzeichner, brach beides aber bald ab und arbeitete bis 1926 als Gebrauchsgrafiker. Ab 1927 studierte er an der Kunstgewerbeschule Dresden bei Arno Drescher, Georg Erler und Paul Herrmann. Daraufhin war er als Grafiker am Hygiene-Museum Dresden tätig, wurde jedoch 1936 aus politischen Gründen entlassen. Zunächst freischaffend, kehrte er 1943-44 an das Hygiene-Museum zurück, dienstverpflichtet als Grafiker. Auch nach dem Krieg blieb er dieser Arbeitsstätte zunächst treu, ehe er sich 1957 selbständig machte. Gerlach hatte in der DDR zahlreiche Einzelausstellungen und war an den meisten zentralen Ausstellungen beteiligt. 1974 erhielt er den Kunstpreis der DDR und 1977 den Nationalpreis.

Sighard Gille

(1941 Eilenburg, lebt in Leipzig)

An der Humboldt-Universität Berlin studierte Gille 1959-60 Agrarwissenschaft ohne seinen Abschluss zu machen und arbeitete bis 1963 in Berlin als Hilfsarbeiter im Berliner VEB Reprocolor und in einem Fotostudio. Er absolvierte eine Ausbildung zum Fotografen und studierte 1965-70 Malerei an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (HGB) bei Bernhard Heisig, Wolfgang Mattheuer, Fritz Fröhlich und Werner Tübke. 1974-76 war er Meisterschüler bei Heisig an der Deutschen Akademie der Künste in Ost-Berlin. Er arbeitete Zwischenzeitlich an der HGB als Assistent im Fachbereich Malerei, wurde 1989 Leiter der Malklasse und hatte 1992-2006 eine Professur inne. Gille war Mitglied im Verband der Bildenden Künste der DDR und nahm an verschiedenen Ausstellungen teil, darunter an der VII. bis X. Kunstausstellung der DDR. Seine Werke befinden sich unter anderem in der Neuen Nationalgalerie Berlin und dem Angermuseum Erfurt.

Hermann Glöckner

(1889 Dresden – 1987 Berlin)

Seine Ausbildung erhielt Glöckner 1904-11 als Musterzeichner an der Städtischen Gewerbeschule in Leipzig sowie parallel in Abendkurse an der Dresdner Kunstgewerbeschule. Ab 1910 war er selbstständig künstlerisch tätig. Im Ersten Weltkrieg diente er als Soldat. 1923/24 studierte er bei Otto Gussmann an der Kunstakademie in Dresden, wo er außerdem Mitglied der Dresdner Sezession Gruppe 1919 war. In der Zeit des Nationalsozialismus war Glöckner Mitglied der Reichskammer der bildenden Künste. Ein großer Teil seiner Arbeiten wurde 1945 bei den Luftangriffen auf Dresden zerstört. Nach dem Krieg arbeitete er zurückgezogen vom Kunstbetrieb weiter und führte zahlreiche Aufträge baugebundener Arbeiten aus. 1969 hatte er im Kupferstichkabinett Dresden seine erste Einzelausstellung.

Günter Glombitza

(1938 Breslau – 1984 Magdeburg)

Nach dem Abschluss einer Tischlerlehre 1953 in Zwickau war Glombitza bis 1959 als Möbeltischler u. a. im Messebau tätig. 1959-61 besuchte er, parallel zum Wehrdienst, die Abendschule an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. An der HGB folgte bis 1966 ein Studium, u. a. bei Bernhard Heisig. Glombitzas Durchbruch erfolgte 1972 auf der VII. Kunstausstellung der DDR mit dem Bild „Junges Paar“. Bis 1976 blieb er als Maler in Leipzig ansässig, dann siedelte er nach Zerbst über, wo er neben seiner künstlerischen Tätigkeit auch einen Mal- und Zeichenzirkel leitete.

Bernd Göbel

(1942 Freiberg, lebt in Halle/Saale)

1961-63 absolvierte Göbel eine Lehre als Holzbildhauer und schloss bis 1969 ein Studium der Bildhauerei an der Hochschule für industrielle Formgestaltung in Halle (Saale) bei Gerhard Lichtenfeld an. Bei diesem hatte er bis 1973 eine Assistenzstelle inne und anschließend einen eigenen Lehrauftrag. Zunächst wurde er 1978 Dozent und Leiter der Bildhauerklasse an der Burg Giebichenstein, 1982 Professor für Plastik und 1991-2008 war er als Prorektor an der Hochschule tätig. Er war Mitglied im Verband der Bildenden Künstler der DDR und an mehreren Ausstellungen beteiligt, darunter die VII. bis X. Kunstausstellung der DDR Dresden. 2012 erhielt er den Hilde-Bröer-Preis für sein Lebenswerk auf dem Gebiet des Medaillenschaffens.

Dieter Goltzsche

(1934 Dresden, lebt in Berlin)

Im Anschluss an eine Ausbildung als Textilmusterzeichner 1950-52 studierte Dieter Goltzsche bis 1957 an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. 1958-59 war er Meisterschüler bei Max Schwimmer an der Deutschen Akademie der Künste Berlin und danach freischaffend in Berlin tätig. 1980 wurde er Dozent an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, von 1992-2000 hatte er dort eine Professur inne. Als einer der wichtigsten Kunstschaffenden der damaligen DDR hat Goltzsche bis heute Ausstellungen im In- und Ausland. Er wurde mit wichtigen Preisen ausgezeichnet, darunter 1978 der Käthe-Kollwitz-Preis, 1998 der Hannah-Höch-Preis und 2010 der Hans-Theo-Richter-Preis.

Gerhard Gottschall

(1926 Geraberg – 1985 Weimar)

Zunächst absolvierte Gottschall 1940-43 eine Lehre als Porzellanmaler in Ilmenau. Ein 1946 an der Staatlichen Hochschule für Baukunst und bildende Künste Weimar begonnenes Studium musste er wegen einer Erkrankung 1948 abbrechen. Aufgrund seiner Leistungen und durch Anraten von Otto Herbig wurde er aber in den Verband Bildender Künstler aufgenommen. Als freischaffender Künstler lebte er ab 1948 bis zu seinem Lebensende durch Freitod in Weimar.

Wasja Götze

(1941 Altmügeln bei Oschatz/Sachsen, lebt in Halle)

Nachdem Götze den Grundwehrdienst in der NVA geleistet hatte, studierte er 1962-68 an der Hochschule für industrielle Formgestaltung Halle – Burg Giebichenstein bei Friedrich Engemann, Walter Funkat und Lothar Zitzmann in der Fachrichtung Innenarchitektur und Gebrauchsgrafik. Anschließend arbeitete er bis 1976 als Bühnenbildner und Kostümbildner für die Volksbühne Berlin, das Deutsche Theater Ostberlin und das Landestheater Halle. Die erste Einzelausstellung 1976 in der Galerie Marktschlößchen Halle/Saale wurde unter staatlichem Druck vorzeitig abgebrochen, weitere Vorfälle dieser Art folgten, bis ihm 1982 die Ausbürgerung aus der DDR angedroht wurde. Er bemühte sich trotz Staatsüberwachung bis zur Wiedervereinigung darum, den Reformdruck im eigenen Land zu stärken. 1990 wurde er für sechs Monate Stadtverordneter in Halle. Im Kontext mehrerer Ausstellungen zur Kunst der DDR erhielt sein Werk ab den 2010er Jahren eine zunehmende künstlerische Rehabilitation.

René Graetz

(1908 Berlin – 1974 Graal-Müritz)

Seine Kindheit und Jugend verbrachte Graetz in Genf. Er schloss 1923 eine Ausbildung als Tiefdrucker ab. 1926-28 besuchte er Vorlesungen in Genf und Zürich, ehe er für die Arbeit als Monteur in einer Großdruckerei nach Kapstadt (Südafrika) zog. Dort ging er 1932 auf eine Bildhauerschule und arbeitete schließlich ab 1935 als Bildhauer. 1938 lebte er in der Schweiz und in Frankreich, ab 1939 in London, wohin er 1941 nach Deportation nach Kanada zurückkehrte. Nach Kriegsende arbeitet Graetz zunächst als Gestalter in Ost-Berlin, später freischaffend als Maler und Bildhauer. In der DDR hatte er eine bedeutende Zahl von Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen.

Peter Graf

(1937 Crimmitschau, lebt in Radebeul)

1949-50 nahm Graf an Zeichenkursen der Volkshochschule Zwickau bei Karl Michel teil, in Dresden erhielt er 1952 privaten Unterricht bei Heinz Drache und besuchte Kurse für Malerei bei Jürgen Böttcher an der Volkshochschule. 1956 begann er ein Studium an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, wurde ein Jahr später jedoch exmatrikuliert. Er zog daraufhin zurück nach Dresden und verdiente seinen Lebensunterhalt mit verschiedenen Berufen, das Malen verlegte er in seine Freizeit, wodurch er so der Kontrolle durch Staatsvorgaben umgehen konnte. 1961 nahm er an der von Fritz Cremer initiierten Ausstellung „Junge Künstler. Malerei.“ In der Akademie der Künste der DDR teil. 1971 war er Gründungsmitglied der Gruppe Lücke, ab 1975 Mitglied im Verband der Bildenden Künstler der DDR. 1976 gehörte er zu den Unterzeichnern des Offenen Briefes gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann. Vor allem in Berlin und Dresden war er an verschiedenen Ausstellungen beteiligt. 2001 erhielt er den Hans-Theo-Richter-Preis der sächsischen Akademie der Künste und 2007 den Kunstpreis der Großen Kreisstadt Radebeul. Dort lebt und arbeitet er seit 1985 freischaffend als Maler und Grafiker.

HAP Grieshaber

(1909 Rot an der Rot – 1981 Eningen unter Achalm)

Parallel zu einer Schriftsetzerlehre 1924-27 besuchte Grieshaber die Staatliche Kunstgewerbeschule in Stuttgart. 1931-33 führten in Studienreisen u. a. nach England, Ägypten und Griechenland. Zurück in Deutschland, übernahm er Gelegenheitsarbeiten. Als Kritiker des Nationalsozialismus wurde die Untersagung der Berufsausübung als Gebrauchsgrafiker und Maler angedroht. Im Zweiten Weltkrieg war er als Funker im Elsass stationiert und geriet 1945 in amerikanische Kriegsgefangenschaft. 1947 kehrte er in die Gegend um Reutlingen zurück. Es folgten Lehrtätigkeiten, u. a. als Nachfolger Erich Heckels 1955-60 an der Kunstakademie Karlsruhe. Der gesellschaftspolitisch engagierte Künstler wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und war Teil wichtiger Ausstellung, wie der documenta I bis III. Zu seinem 70. Geburtstag wurden 1979 große Retrospektiven in beiden Teilen Deutschlands gezeigt.

Lea Grundig

(1906 Dresden – 1977 Mittelmeer)

Langer wuchs in einer aus Galizien eingewanderten jüdischen Kaufmannsfamilie auf. 1922-26 studierte sie zunächst an der Kunstgewerbeschule, dann an der Akademie der Bildenden Künste in Dresden. 1928 heiratete sie den Maler Hans Grundig. Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme war sie aktives Mitglied des antifaschistischen Widerstands, wurde wiederholt verhaftet und ging 1939 nach Palästina ins Exil. In Tel Aviv fasste sie als Künstlerin und Buchillustratorin Fuß. Unter widrigen Umständen remigrierte sie Ende der 1940er Jahre und übernahm eine Professur an der Dresdner Hochschule der Bildenden Künste. Als Präsidentin des Verbandes Bildender Künstler der DDR nahm sie ab 1964 auch kulturpolitisch eine zentrale Stellung ein. Sie starb 1977 während einer Seereise.

Waldemar Grzimek

(1918 Rastenburg – 1984 Berlin)

Ab 1924 wuchs Grzimek in Berlin auf, wo er bereits als Schüler Plastiken ausstellte. Nach einer kurzen Zeit als Steinmetzlehrling besuchte er ab 1937 die Hochschule für bildende Künste Berlin als Meisterschüler von Wilhelm Gerstel. 1941 führte die Einberufung zum Kriegsdienst zum Studienabbruch. Die Auszeichnung mit dem Rom-Preis der Preußischen Akademie der Künste führte ihn 1942 zum Studienaufenthalt in die Villa Massimo nach Rom. Vermittelt durch Gerhard Marcks leitete er 1946-48 eine Bildhauerklasse an der Staatlichen Kunstgewerbeschule Burg Giebichenstein in Halle (Saale). Es folgen Professuren, 1948-51 an der Hochschule der Künste in West-Berlin, 1957-61 an der Hochschule für bildende und angewandte Kunst in Weißensee (Ost-Berlin) und, nach Übersiedlung in die BRD 1961, ab 1968 an der Technische Hochschule Darmstadt.

Ulrich Hachulla

(1943 Heydebreck, lebt in Leipzig)

Die Familie floh 1945 aus Oberschlesien und wurde in Halle (Saale) sesshaft. Hier erhielt Hachulla ab 1950 Zeichenunterricht bei Hanns Markowski. 1963-68 absolvierte er sein Grundstudium in Leipzig an der Hochschule für Grafik und Buchkunst bei Werner Tübke, Hans Mayer-Foreyt, Harry Blume und Bernhard Heisig. Er war zunächst freischaffend tätig, ehe 1972-74 Aspirantur und Meisterstudium bei Tübke an der HGB erfolgten. Ab 1974 hatte Hachulla dort einen Lehrauftrag inne, ab 1976 als Werkstattleiter, ab 1978 als Dozent und ab 1993 schließlich als Professor für Grafik / Radierung. Bis zur Emeritierung 2008 leitete er die Grafikklasse der HGB. Er hatte in der DDR und auch nach der Wende eine bedeutende Zahl von Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen.

Rolf Händler

(1938 Halle (Saale) – 2021 Berlin)

Händler absolvierte 1952-55 Lehre als Positiv-Retuscheur in Halle, ehe er 1956-61 an der Fachhochschule für angewandte Kunst in Magdeburg Gebrauchsgrafik studierte. Anschließend arbeitete er als Grafiker bei der DEWAG-Werbung in Dessau. Er studierte erneut, 1961-66 in der Fachrichtung Malerei an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee und 1969-72 als Meisterschüler bei Karl-Erich Müller an der Deutschen Akademie der Künste zu Berlin. Als Maler und Grafiker blieb er danach in Berlin freischaffend tätig. In der Zeit der DDR hatte er zahlreiche Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen im In- und Ausland.

Kurt Hanf

(1912 Sonneberg – 1987 Jena)

Schon als Kind lernte Hanf in der väterlichen Malerwerkstatt die Wandmalerei und Sgraffito-Technik kennen. Er absolvierte 1928-31 eine Ausbildung als Dekorationsmaler und legte 1936 die Meisterprüfung ab. Während eines Studiums der Komposition ab 1937 an der Weimarer Musikhochschule, das er als Chorleiter abschloss, hospitierte Hanf an der Weimarer Kunsthochschule. 1941-46 war Hanf im Kriegsdienst und geriet in US-amerikanische Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Rückkehr war er bis 1951 Bratschist im Jenaer Sinfonieorchester und arbeitete anschließend als freiberuflicher Maler und Grafiker in Jena. Er prägte das künstlerische Leben der Stadt mit, führte hier Wandbilder im öffentlichen Raum aus und leitete verschiedene Zeichenzirkel und Kunstkurse. 2012 ehrte ihn die Stadt Jena mit einer Gedenktafel am Haus Binswangerstraße 20.

Sella Hasse

(1878 Bitterfeld – 1963 Berlin)

Hasse erhielt ab 1896 privaten Zeichenunterricht bei Walter Leistikow und Franz Skarbina sowie ab 1901 bei Lovis Corinth in Berlin. Wegen der Arbeit ihres Mannes zog sie zuerst 1904 nach Hamburg, wo sie als Pressezeichnerin u. a. für die Hamburg Woche arbeitete, bevor sie 1910 nach Wismar umsiedelte. 1912 reiste sie nach Paris, wo sie die Académie Suisse besuchte. 1930 zog sie erneut nach Berlin. Bei der Aktion Entartete Kunst 1937 wurden ihre Arbeiten aus dem Stadtbesitz von Berlin und verschiedenen Museen, wie dem Wallraf-Richartz-Museum Köln, beschlagnahmt und zerstört. 1943-45 lebte sie im Elsass, kehrte jedoch nach Kriegsende nach Ost-Berlin zurück. 1947 betrieb sie künstlerische Studien in Betrieben, unter anderem im Stahl- und Walzwerk Hennigsdorf. Nachdem sie 1953 durch einen Unfall eine Lähmung erlitt, gab sie ihr künstlerisches Schaffen auf. 1955 wurde sie Ehrenmitglied im Verband Bildender Künstler und Mitglied der Akademie der Künste in Berlin. 1962 erhielt sie den Käthe-Kollwitz-Preis.

Ernst Hassebrauk

(1905 Dresden – 1974 ebenda)

1925-27 studierte Hassebrauk zunächst in Dresden an der Kunstgewerbeschule sowie an der Technischen Hochschule. In Leipzig studierte er anschließend Philosophie an der Universität in Leipzig und parallel an der Akademie für Graphische Künste und Buchgewerbe, wo er 1932 als Meisterschüler bei Willi Geiger abschloss. Die Nationalsozialismus lehnten Hassebrauks Malstil als französisch ab, was sein Wirken in dieser Zeit unterband und zur inneren Migration führte. 1943 wurde er einberufen und als Sanitätssoldat eingesetzt. Nach dem Krieg wurde er an der HGB zum Professor ernannt, im Zusammenhang mit der Formalismusdebatte aber 1949 aus dem Lehramt entlassen. Fortan war er freischaffend in Dresden tätig und hatte in der DDR eine bedeutende Anzahl von Einzelausstellungen.

Manfred Hausmann

(1944 Meiningen, lebt ebenda)

Nach einer Lokschlosserlehre arbeitete Hausmann bis 1962 als Facharbeiter im RAW (Dampflokwerk) Meiningen. 1963/64 legte er ein Praktikum als Theatermaler im Meininger Theater ab, daran anschließend folgte ein Studium der Kunsterziehung und Deutsch am Pädagogischen Institut Erfurt. 1969-74 studierte er an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig bei Werner Tübke und Dietrich Kuhnt, 1974-77 war er Meisterschüler bei Walter Womacka. Bereits ab 1974 war er freischaffend als Maler und Grafiker in Meiningen tätig. 1977 war er an der VII. Kunstausstellung der DDR Dresden vertreten.

Horst Hausotte

(1923 Plauen – 2017 Weimar)

Sein Studium absolvierte Hausotte 1937-41 an der Staatlichen Kunstschule für Textilindustrie Plauen. Er wurde danach zur Wehrmacht eingezogen und nahm am Zweiten Weltkrieg teil. Nach der Entlassung aus Kriegsgefangenschaft baute er sich als Autodidakt eine eigene Grafikwerkstatt auf. Ab 1952 war er Mitglied im Verband Bildender Künstler Deutschlands, ab 1966 als Vorsitzender für die Bezirke Erfurt, Gera und Suhl. 1969-91 war er zudem Vorsitzender der Genossenschaft Bildender Künstler Lucas Cranach in Weimar, der größten unabhängigen Künstlergenossenschaft der DDR. Er erhielt 1981 den Literatur- und Kunstpreis der Stadt Weimar. Als Lehrer wirkte er an der Weimarer Mal- und Zeichenschule und im Mal- und Zeichenzirkel des Apoldaer Kunstvereins. Neben seiner Malerei war er als Illustrator von Kriminalromanen, Sagen sowie Kinder- und Jugendbüchern erfolgreich.

Josef Hegenbarth

(1884 Böhmisch Kamnitz – 1962 Dresden)

Schon früh zeigte Hegenbarth ein außergewöhnliches Zeichentalent. Psychische Probleme führten zum frühen Schulabbruch und zu durch Klinikaufenthalte geprägte Jugendjahre. 1905 folgte er seinem Cousin Emanuel Hegenbarth nach Dresden. Dort verbrachte er seine Lehrjahre, zunächst im Selbststudium, dann ab 1908 an der Königlichen Kunstakademie Dresden, u. a. als Meisterschüler von Gotthardt Kuehl. Vom Militärdienst aus gesundheitlichen Gründen befreit, ging er 1917 nach Prag und besuchte an der dortigen Kunstakademie die Klasse von August Brömse. Ab 1928 war Hegenbarth Mitglied der Prager Secession. Er pendelte bis zum Zweiten Weltkrieg zwischen Dresden und Böhmisch Kamnitz und etablierte sich als freier Künstler. Nach dem Krieg trat er eine Professur für Malerei an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden an und beteiligte sich an zahlreichen wichtigen Ausstellungen.

Heidrun Hegewald

(1936 Meißen, lebt in Berlin)

Hegewald studierte zunächst ab 1955 Modegestaltung an der Ingenieurschule für Bekleidungsindustrie Berlin, danach 1958-60 Grafik an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Anschließend arbeitete sie freiberuflich als Grafikerin im Bereich Illustration und Buchgestaltung. Ab 1967 war sie Mitglied im Verband der Bildenden Künste der DDR. 1971-74 nahm sie ein Studium als Meisterschülerin bei Werner Klemke an der Akademie der Künste der DDR auf. Sie erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter 1983 den Kunstpreis der DDR und 1989 den Nationalpreis der DDR. Ab 1975 war sie freiberuflich als Künstlern und Illustratorin tätig.

Frieder Heinze

(1950 Leipzig, lebt in Leisnig)

Zunächst absolvierte Heinze 1966-69 eine Berufsausbildung zum Maurer mit Abitur. An der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig studierte er im Anschluss bei Werner Tübke, Wolfgang Mattheuer und Bernhard Heisig. Er schloss 1977 als Meisterschüler ab, arbeitete freischaffend in Leipzig und begann eine bildhauerische Tätigkeit bei Günther Huniat. 1984 war er Mitinitiator des 1. Leipziger Herbstsalons. 1986 schuf er zusammen mit Olaf Wegewitz das vielbeachtete Künstlerbuch Unaulutu. Seit 1986 arbeitet er zusammen mit der Keramikerin Claudia Rückert in Leisnig, seit 1987 mit eigenem Atelier in Leipzig-Lindenthal.

Bernhard Heisig

(1925 Breslau – 2011 Strodehne)

Seine erste Ausbildung erhielt Heisig im Maler-Atelier des Vaters in Breslau, wo er im Anschluss 1941-42 auch die Kunstgewerbeschule besuchte. Während seines Kriegsdiensts als Freiwilliger im Zweiten Weltkrieg 1942-45 erlitt er wiederholt schwere Verwundungen. Nach Entlassung aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft und Vertreibung aus Breslau siedelte er zunächst nach Zeitz um. 1948 begann er ein Studium erst an der Fachhochschule für angewandte Kunst, dann an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, brach 1951 jedoch ab und war fortan freiberuflich tätig. 1954 wurde er als Dozent an die HGB berufen, 1961 zum Professor ernannt und zum Rektor gewählt. Den Rektorposten verlor er 1964 wieder aufgrund von Kritik an der Kulturpolitik. 1966 kündigte er als Dozent. 1970 erhielt er den Kunstpreis der Stadt Leipzig, weitere bedeutende Auszeichnungen folgten. 1976 kehrte er an die HGB zurück, bis 1987 wieder als Rektor. Er war an bedeutenden Ausstellungen beteiligt wie der documenta 6 und hatte zahlreiche große Einzelausstellungen, darunter umfassende Retrospektiven 1989/90 in West-Berlin, Bonn und München sowie bundesweite Werkschauen nach der Wende und posthum.

Johannes Heisig

(1953 Leipzig, lebt in Teetz)

Heisig stammt aus einer Künstlerfamilie. Er studierte 1971-73 ohne Abschluss Biologie und wechselte zur Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, wo er 1973-77 in Grafik und Malerei sein Diplom bei Arno Rink, Dietrich Burger und seinem Vater Bernhard Heisig machte. In dessen Werkstatt arbeitete er 1974-79 nebenbei. 1979-80 war er Stipendiat an der F+F Schule für Kunst und experimentelle Gestaltung in Zürich und hatte bis 1980 einen Fördervertrag mit dem Rat des Bezirks Leipzig, nebenbei war er freischaffend tätig. Er war Mitglied im Verband der Bildenden Künste der DDR und ab 1989 dessen Präsident. 1980-91 lehrte Heisig an der Hochschule für Bildende Künste Dresden, ab 1988 als Professor und ab 1989 als Rektor. 1990 war er Gründungsmitglied des Neuen Sächsischen Kunstvereins. 2003-04 hatte er eine Professur an der TU Dortmund inne, wobei er weiter als Künstler tätig war und an zahlreichen Ausstellungen beteiligt wie der IX. und X. Kunstausstellung der DDR Dresden.

Monika Hellmuth-Claus

(1943 Dessau – 2016)

Nach einer Gärtnerlehre im VEB Gartenbau Dresden studierte Claus 1962-69 Bildhauerei an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden zuerst im Abend-, dann im Vollstudium. 1973-76 setzte sie ihr Studium als Meisterschülerin bei Ludwig Engelhardt an der Akademie der Künste in Berlin fort. Als freischaffende Bildhauerin lebte Hellmuth-Claus anschließend in Erfurt. Sie nahm zur DDR-Zeit an zahlreichen Ausstellungen teil. Ende der 1980er Jahre zog sie sich aus dem öffentlichen Leben fast vollständig zurück und musste ihr künstlerisches Schaffen aus gesundheitlichen Gründen einstellen.

Michael Hengst

(1953 Freital, lebt in Dresden)

1978-83 absolvierte Hengst ein Studium an der Hochschule für Bildenden Kunst Dresden. Seitdem ist er freischaffend als Künstler in Dresden tätig.

Klaus Hermes

(1932 Güstrow – 2020)

Hermes absolvierte zunächst Ausbildungen als Drogist und als Dekorationsmaler, ehe er 1954-57 in der Fachrichtung Malerei an der Fachschule für angewandte Kunst Heiligendamm studierte. Beim VEB Bau-Union Gera arbeitete er danach als Farbgestalter insbesondere für Fassaden und Wandbilder. 1965-77 lehrte Hermes an der Volkskunstschule Jena, der späteren Musik- und Kunstschule. Er blieb in Jena freischaffend als Maler, Grafiker und Restaurator tätig und entwarf u. a. das Logo der Jenaer Musik- und Kunstschule. 1960-90 war er Mitglied im Verbands Bildender Künstler der DDR und hatte mehrere Einzelausstellungen sowie Ausstellungsbeteiligungen.

Rainer Herold

(1940 Leipzig, lebt in Berlin und Pütte bei Stralsund)

Herold absolvierte eine Lehre als Kartografischer Zeichner und arbeitete ab 1961 in diesem Beruf. 1961-66 studierte er an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, insbesondere bei Bernhard Heisig. 1971-74 war er dort Aspirant, bevor er 1975-77 ein Meisterschülerstudium bei Werner Klemke an der Akademie der Künste der DDR in Berlin anschloss. 1977-90 folgten Lehraufträge an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee und an der Humboldt-Universität Berlin. Ab 1985 arbeitete er freischaffend in Berlin und in Pütte bei Stralsund. Er war Mitglied im Verband der Bildenden Künstler der DDR und an mehreren Ausstellungen beteiligt, darunter an der VII. bis X. Kunstausstellung der DDR in Dresden.

Barbara Herrmann-Toch (Barbara Toch)

(1950 Dresden, lebt in Gera)

Nach ihrem Abitur mit Berufsausbildung als Mechanikerin studierte Toch (vorm. Herrmann) 1968-73 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig bei Werner Tübke und Wolfgang Mattheuer. Bis 1977 blieb sie freischaffend in Leipzig, danach in Gera, wo sie ab 1978 volkskünstlerische Zirkel und ab 1984 eine Bezirksförderklasse für Malerei leitete. 1992 war sie Gründungsmitglied der Künstlergruppe schistko jedno, 1994-98 Mitinitiatorin und Mitglied der Produzentengalerie KUNST RAUM GERA. Seit 2008 ist sie Mitglied der Atelier Galerie Uferlos. Neben anderen Auszeichnungen erhielt Herrmann-Toch 1997 ein Arbeitsstipendium des Freistaats Thüringen und 2013 ein Stipendium der Erfurter Bildkunststiftung für ein Projekt zu Charlotte Grasnick.

Walter Herzog

(1936 Dresden, lebt in Grüneberg/Löwenberger Land)

Herzog absolvierte eine Maurerlehre und besuchte neben dem Fachschulstudium 1953-56 Zeichenkurse bei der Bildhauerin Etha Richter. Daran schloss er ein Studium der Architektur an der TH Dresden an, verbunden mit Malerei und Grafik bei Georg Nerlich. Er arbeitete ab 1960 als Architekt in Dresden und ab 1963 in Berlin. 1971 entstanden erste Radierungen und 1973 fand eine erste Ausstellung in der Galerie am Sachsenplatz Leipzig statt. 1974 wurde er Mitglied im Verband der Bildenden Künstler der DDR. 1980 beendete er seine Tätigkeit als Architekt und arbeitet seitdem freischaffend als Künstler.

Karl-Georg Hirsch

(1938 Breslau, lebt in Leipzig)

Nach einer Lehre und Tätigkeit als Stuckateur studierte Hirsch 1960-65 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. Sein Diplom legte er bei Gerhard Kurt Müller ab. Bis 1967 arbeitete er danach freischaffend, dann als Assistent an der HGB Leipzig, anschließend als Leiter der Holzschnitt-Werkstatt. 1976 übernahm er ebendort eine Dozentur. Unterbrochen durch eine Gastdozentur 1981/82 an der finnischen Universität Jyväskylä, wurde er an der HGB 1989 schließlich zum Professor für Grafik und Illustration berufen und führte diese Position bis 2003 aus. Er erhielt mehrere Preise, u. a. 2011 den Gutenberg-Preis der Stadt Leipzig.

Veit Hofmann

(1944 Dresden, lebt in Dresden)

Hofmann wuchs im Künstlerhaus Dresden-Loschwitz auf. 1960-67 absolvierte er eine Lehre als Buchdrucker. Daran schloss sich bis 1972 ein Studium bei Gerhard Kettner und Herbert Kunze an der Hochschule für Bildende Künste Dresden an. 1985 bezog er eine eigene Wohnung im Künstlerhaus. Er war Mitglied im Verband der Bildenden Künstler der DDR und als freischaffender Künstler in Dresden tätig. Er nahm an verschiedenen Ausstellungen teil, darunter an der IX. und X. Kunstausstellung der DDR Dresden. 1992 erwarb er ein Haus in Ungarn, das er zum Atelierhaus umbaute und in dem sich großformatiger Grafik widmete. 1993 gründete er mit Max Uhlig den Fonds „Künstler helfen Künstlern“.

Annelise Hoge

(1945 Schönfeld, lebt in Bergen auf Rügen)

Hoge absolvierte 1965 eine Berufsausbildung zur Maurerin mit Abitur. 1965-67 studierte sie Architektur an der Technischen Hochschule Dresden und 1967-72 Grafik an der Hochschule für Bildende Künste Dresden bei Gerhard Kettner und Günter Horlbeck. Bis 1982 arbeitete sie freischaffend in Bergen auf Rügen. 1982-85 war sie Meisterschülerin von Werner Stötzer an der Akademie der Künste der DDR. Nach ihrem Abschluss kehrte sie nach Bergen zurück um weiterhin freischaffend zu arbeiten. Sie war Mitglied im Verband der Bildenden Künstler der DDR und an mehreren Ausstellungen beteiligt, darunter der VIII. bis X. Kunstausstellung der DDR Dresden.

Einhard Hopfe

(1938 Arnstadt, lebt in Jena)

Auf Lehren als Forstfacharbeiter und Dekorationsmaler 1952-56 folgte bis 1959 ein Studium der dekorativen Malerei an der Fachschule für Angewandte Kunst in Potsdam. Am Lehrerbildungsinstitut Potsdam absolvierte Hopfe daraufhin ein Pädagogisches Grundlagenstudium und arbeitete parallel als Kunsterzieher an der Polytechnischen und Erweiterten Oberschule in Jüterborg. 1965-70 folgte ein Malereistudium an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Er war ab 1971 freischaffend in Dresden, Niesky, Gera und Jena tätig. 1979-80 war er an der Hochschule für Industrielle Formgestaltung Halle Meisterschüler bei Willi Sitte. In Jena initiierte Hopfe 1991 die Gründung der Künstlerischen Abendschule Jena e. V.. Neben anderen Auszeichnungen erhielt er 1998 das Walter-Dexel-Stipendium der Stadt Jena.

Elke Hopfe

(1945 Limbach, lebt in Dresden)

Hopfe machte 1963-65 zunächst eine Lehre als Gebrauchswerberin. Ihr Studium absolvierte sie im Anschluss an der Hochschule für Bildende Künste Dresden bei Günther Horlbeck und Gerhard Kettner. Ihr Diplom als Grafikerin erhielt sie 1970. Sie blieb in Dresden und arbeitete 1971-77 freischaffend, ehe sie 1976-79 Meisterschülerin bei Gerhard Kettner war. Erneut freischaffend, lebte sie bis 1989 in Gera, dann wieder in Dresden, wo sie 1992 bis zur Emeritierung 2010 eine Professur an der Hochschule für Bildende Künste Dresden innehielt. 2010 erhielt sie den Kunstpreis der Landeshauptstadt Dresden.

Hartmut Hornung

(1952 Zehdenick / Havel, lebt in Zwickau)

1971-73 leistete Hornung Dienst in der Nationalen Volksarmee. Ihm wurde der bereits zugesagte Studienplatz für Geologie entzogen und ein Studium an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee wurde ihm verwehrt, nachdem er als Soldat an der Innerdeutschengrenze die Akzeptanz des Schießbefehls verweigert hatte. Nach seiner Dienstzeit arbeitete er als Transportarbeiter, 1974-78 studierte er Kunsterziehung und Deutsch an der Humboldt-Universität Berlin bei Gernot Richter und Johannes Prusko. Außerdem besuchte er Malkurse bei Bruno Bernitz an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Nach seinem Abschluss arbeitete er kurzzeitig als Zeichenlehrer, bevor er sich als Maler selbstständig machte. Ab 1984 war er ebenfalls in Ludwigshof bei Ueckermünde tätig, wo er 1991 hinzog. Ab 1983 war er Mitglied im Verband der Bildenden Künstler der DDR und an verschiedenen Ausstellungen beteiligt, darunter an der IX. und X. Kunstausstellung der DDR. 1992-98 hatte er einen Lehrauftrag an der Universität für Angewandte Kunst Wien. 2000-02 war er Professor und Leiter des Instituts für Elementares Formen im Fachbereich Architektur an der Universität Braunschweig und ab 2003 war er Professor im Fachbereich Architektur an der Westsächsischen Hochschule in Zwickau.

Emma Hübner

(1904 Bonn – 1985 Göttingen)

Aufgewachsen ist Hübner in Rostock, Gießen und Halle (Saale), ehe die Familie 1921 nach Jena übersiedelte. Um 1928/29 machte sie in Göttingen eine Ausbildung als medizinisch-technische Assistentin und um 1932 hielt sie sich in Berlin auf, wo sie Malunterricht erhielt. Zurück in Jena war sie 1942/43 Schülerin von Prof. Walter Klemm an der Kunsthochschule Weimar, danach wurde sie als Rüstungsarbeiterin in Weimar zwangsverpflichtet. Nach Kriegsende begann sie autodidaktisch künstlerisch als Malerin zu arbeiten. 1948 wurde sie Mitglied der „Gewerkschaft 17“, später des Verbands Bildender Künstler der DDR. Sie verließ die DDR 1965 und zog nach Göttingen. 1994 zeigte das Romantikerhaus Jena eine Einzelausstellung ihrer Arbeiten.

Hans Peter Hund

(1940 Wurzen – 2023 ebenda)

Im Anschluss an eine Lehre als Dekorationsmaler 1955-58 studierte Hund an der Fachschule für angewandte Kunst Potsdam bis 1962. Obwohl künstlerisch Autodidakt, arbeitete er fortan freischaffend in Wurzen. Nachhaltig beeindruckt hatte ihn die Begegnung mit moderner Malerei in einer Ausstellung in West-Berlin. 1965-90 war er Mitglied des Verbands Bildender Künstler der DDR und hatte eine bedeutende Zahl von Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen. 1967 und 1970 wurden Ausstellungen durch die Staatssicherheit geschlossen und ihm eine „pessimistische Weltsicht“ unterstellt. Trotz räumlicher Nähe zu Leipzig ordnete sich Hund der Kunstszene Dresdens zu. Nach der Wende litt er wiederholt unter psychischen Krisen und arbeitete hauptsächlich auf längeren Auslandsreisen.

Günther Huniat

(1939 Thammühl / Böhmen, lebt in Leipzig)

Die Familie siedelte 1946 aus der Tschechoslowakei nach Mecklenburg über, wo sich Huniat nach der Schule zum Möbeltischler ausbilden ließ. Nach Besuch des Pädagogischen Instituts in Leipzig 1958–61 und dem Studium der Sozialpädagogik in Ludwigsfelde 1965-68 arbeitete er bis 1971 in der Volksbildung. Als Künstler war er autodidaktisch bereits ab 1963 aktiv, ab 1971 freischaffend. 1980 war er Mitbegründer der bis 2015 existenten Feiluftgalerie Stötteritz. 1984 organisierte Huniat den 1. Leipziger Herbstsalon mit, bei dem das Kunstpräsentationsmonopol des SED-Staates durchbrochen wurde. 1994 war er zudem Mitbegründer der 1. Leipziger Autorengalerie.

Joachim Jansong

(1941 Berlin – 2022)

1957-60 besuchte Jansong die Arbeiter-und-Bauern-Fakultät der Hochschule für Bildende Künste Dresden und arbeitete anschließend kurzzeitig als Fotolaborant bei der Deutschen Werbeagentur (DEWAG) in Berlin. 1961-66 folgte ein Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig bei Heinz Föppel, Albert Kapr und Walter Schiller. Dort folgte 1966 eine Aspirantur, ab 1969 war er Oberassistent für Fotografik und er gründete und leitete die Fachklasse für Fotografik, worauf 1977 eine Dozentur im Fach Fotografik. 1992-2004 war er Professor und Dekan des Fachbereiches Fotografie und Malerei. Ab 1978 begann er Fotografie mit anderen Techniken zu verbinden und entwickelte eine eigene Collage-Technik, ab 2004 schuf er originalgrafische Bücher zu bekannten Autoren wie Frank Kafka, Heinrich von Kleist und anderen. Er war Mitglied im Verband der Bildenden Künste der DDR und an mehreren Ausstellungen beteiligt, darunter an der VIII. bis X. Kunstausstellung der DDR Dresden. Jansong lebte und arbeitete in Steinbach.

Joachim John

(1933 Tetschen – 2018 Neu Frauenmark/Schwerin)

1945 wurde die Familie John aus der Tschechoslowakei ausgewiesen und zog zunächst nach Köthen und 1948 nach Zerbst. 1951 floh die Familie – nach einer Auseinandersetzung des Vaters mit dem Bürgermeister – nach Westdeutschland, Joachim John kehrte nach kurzer Zeit in die DDR zurück und lebte bei seiner Großmutter in Zerbst. Er machte dort sein Abitur, dem eine 1952 eine Ausbildung zum Chemiewerker folgte. 1953 wurde ihm die Ausreise nach Westdeutschland zur Beerdigung seines Vaters verwehrt, woraufhin er mit seiner Großmutter zusammen illegal die DDR verließ. Er lebte ein Jahr lang bei seiner Mutter in Kleve und war in verschiedenen Gelegenheitsarbeiten tätig, 1954 kehrte er in die DDR zurück, wo er in Dresden-Loschwitz lebte und als Bühnenplastiker am Staatlichen Operettenhaus arbeitete. 1955-59 studierte er Kunsterziehung am Caspar-David-Friedrich-Institut der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald. 1963-65 war er Meisterschüler an der deutschen Akademie der Künste Berlin bei Hans Theo Richter. Er war Mitglied im Verband der Bildenden Künstler der DDR, freischaffend als Künstler tätig und an verschiedenen Ausstellungen beteiligt, darunter an der IX. Kunstausstellung der DDR Dresden.

Hans Jüchser

(1894 Chemnitz – 1977 Dresden)

Als Sohn einer Lehrerfamilie folgte Jüchser zunächst dem Weg der Eltern und besuchte 1910-15 das Lehrerseminar in Stollberg. Nach der Teilnahme am Ersten Weltkrieg arbeitete er kurz in diesem Beruf und studierte dann bis 1922 an der Dresdner Akademie für Kunstgewerbe. Er vertiefte sein Studium anschließend an der Hochschule für Bildende Künste Dresden, wo er 1928 als Meisterschüler bei Ludwig von Hofmann abschloss. In der Zeit des Nationalsozialismus war Jüchser Mitglied der Reichskammer der bildenden Künste, jedoch wurden 1937 viele Werke bei der Aktion „Entartete Kunst“ beschlagnahmt und teils vernichtet. 1940 wurde er zur Teilnahme am Zweiten Weltkrieg eingezogen. Nach Kriegsgefangenschaft ging er 1949 zurück nach Dresden, blieb dort als Maler freischaffend und hatte zahlreiche Ausstellungen.

Georg Judersleben

(1898 Stadtsulza – 1962)

Parallel zum Besuch des Weimarer Lehrerseminars 1913-19 absolvierte Judersleben bei einer Weimarer Professorin eine Zusatzausbildung zum Konzert- und Opernsänger. 1919-21 arbeitete er als Lehrer in Bad Sulza, ehe er an der Hochschule für Bildende Kunst in Weimar bei Max Thedy, Walter Klemm und Hugo Gugg studierte Danach arbeitete er in Bad Sulza wieder als Lehrer und betätigte sich als Landschaftsmaler. In der DDR war er Mitglied des Verbands Bildender Künstler. In Bad Sulza wurde eine Straße nach ihm benannt.

Renate Jüttner

(1935 Saalfeld – 2021 ebenda)

Als Bildende Künstlerin Autodidaktin, studierte Jüttner 1952-56 im Hauptfach Klavier bei Alix von Lepel an der Weimarer Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar. Danach war sie freischaffend als Konzertpianistin und Klavierlehrerin an der Musikschule in Saalfeld tätig. Das professionelle Klavierspiel musste sie infolge einer Erkrankung ihrer Hände aufgeben, woraufhin sie sich ab Mitte der 1960er Jahre zunehmen Malerei, Grafik und Keramik zuwendete. Bis zu ihrem Tod arbeitete sie in ihrem Atelier in Saalfeld, wo sie 2015 die Silberne Bürgermedaille der Stadt erhielt.

Fritz Keller

(1915 Rothenbach bei Glauchau – 1994 Bad Berka)

Nach einer Lithografenlehre an der Glauchauer Kunstanstalt 1930-33 besuchte Keller bis 1935 die Kunstgewerbliche Fachschule Zwickau bei Oskar Werler. Auf seinen Arbeitsdienst folgte ein Studium an der Staatlichen Akademie für Graphische Künste und Buchgewerbe in Leipzig, das Keller wegen eines Militärdiensts 1939 abbrach. 1941 konnte er sein Studium fortsetzen und 1943 als Meisterschüler von Arno Drescher schließlich abschließen. 1945-48 verbrachte er in englischer Kriegsgefangenschaft. 1948-51 und ab 1976 war er als Maler freischaffend tätig, dazwischen arbeitete er als Kunsterzieher im Schuldienst. Seine Werke wurden im Rahmen zahlreicher Ausstellungen in Museen, Galerien und Kunstvereinen gezeigt.

Lutz Ketscher

(1942 Gera, lebt in Schwarzenbach / Saale)

1956-59 absolvierte Ketscher zunächst eine Lehre als Chromolithograf, ehe er sich an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig einschrieb und 1965 bei Gerhard Kurt Müller und Wolfgang Mattheuer sein Diplom als Maler und Grafiker erwarb. Im Anschluss war er als Künstler freiberuflich erst in Gera, 1978-90 in Lückenmühle, dann kurzzeitig in Hof und von 1991 bis heute in Schwarzenbach tätig. Neben Grafik und Malerei betätigte er sich auch im Bereich der Werbegrafik und in der Kunst am Bau.

Gerhard Kettner

(1928 Mumsdorf – 1993 Dresden)

Eine 1943 begonnene Lithografenlehre musste Kettner wegen Kriegsdienst abbrechen. Nachdem er 1947 aus Kriegsgefangenschaft freigelassen wurde, beendete er 1948 seine Lehre und studierte anschließend 1949-51 an der Hochschule für Baukunst und Bildende Künste Weimar sowie 1951-53 an der Hochschule für bildende Künste Dresden bei Hans Grundig, Max Schwimmer und Hans Theo Richter. Von 1961 bis kurz vor seinem Tod lehrte Kettner an der HfBK, ab 1968 als Professor. 1970-74 sowie 1979-81 wirkte er zudem als Rektor der Hochschule.

Peter Klaus Kiefer

(1936)

Walther Klemm

(1883 Karlsbad – 1957 Weimar)

An der Wiener Kunstgewerbeschule studierte Klemm u. a. bei Anton von Kenner und Kolo Moser, während er an der Wiener Universität gleichzeitig das Fach Kunstgeschichte belegte. 1904 war er an der Ausstellung der Wiener Secession beteiligt. Bei Prag, wo er sich ab 1904 aufhielt, bildete er eine Ateliergemeinschaft mit Carl Thiemann. Beide siedelten 1908 in die Künstlerkolonie Dachau über. 1910 wurde Klemm Mitglied der Berliner Secession. 1913 wurde er zum Professor für Grafik an die Großherzoglich-Sächsische Hochschule für Bildende Kunst nach Weimar berufen. Sein Erfolg brach zur Zeit des Nationalsozialismus nicht ab. Als gefragter Landschaftsmaler hatte er viele Ausstellungsbeteiligungen, einige frühe Arbeiten wurden jedoch als „entartet“ beschlagnahmt. Nach dem Zweiten Weltkrieg machte sich Klemm beim Wiederaufbau der Kunsthochschule Weimar verdient.

Georg Kötschau

(1889 Magdeburg – 1976 Jena)

Aus Magdeburg siedelte die Familie bereits 1890 nach Jena über, wo Kötschau aufwuchs. Er bekam Zeichenunterricht bei Erich Kuithan und erlernte 1904-08 den Beruf des Lithografen, bevor er 1911-12 Schüler der Ornamentklasse bei Henry van de Velde an der Großherzoglich-Sächsischen Kunstgewerbeschule Weimar wurde. Ab 1910 gehörte er der Wandervogelbewegung an, für die er Zeitungen herausgab. Er war von der Teilnahme am Ersten Weltkrieg befreit und arbeitete in dieser Zeit in Jena bei Carl Zeiss als technischer Zeichner. Sein Erfolg als Maler nahm gleichzeitig zu, wobei er v. a. als Porträtist beliebt war. Ab 1925 beschickte er die Ausstellung im Kunstverein Jena.

Gregor Torsten Kozik (Gregor Torsten Schade)

(1948 Hildburghausen, lebt in Kirchbach (Oederan))

1967-72 studierte Schade an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Er war 1977 Gründungsmitglied der avantgardistischen Künstlergruppe und Produzentengalerie Clara Mosch, die bis 1982 bestand. Als Künstler arbeitet Kozik, wie er sich auch nennt, mit unterschiedlichen Medien und war v. a. im Raum Chemnitz an zahlreichen Projekten, Ausstellungen und Performances beteiligt. Als Mitbegründer des Labels GERMENS artfashion verbindet er Kunst mit Mode.

Helmut Krause

(1906 Jena – 1978 ebenda)

In der Jenaer Volkshochschule erhielt Krause Zeichenunterricht bei Christoph Natter. Bis 1926 absolvierte er eine Lehre als Buchhändler. Anschließend studierte er bei Walter Klemm an der Staatlichen Bauhochschule und Hochschule für Handwerk und Baukunst in Weimar. Als freischaffender Künstler lebte er danach in Jena, wohin er auch nach der Teilnahme am Zweiten Weltkrieg und der Kriegsgefangenschaft wieder zurückkehrte. In der DDR war er Mitglied des Verbands Bildender Künstler.

Karl Krug

(1900 Leipzig – 1983 ebenda)

Zunächst absolvierte Krug eine Lehre als Maschinenbauzeichner und Betriebstechniker und arbeitete, nach der Teilnahme am Ersten Weltkrieg, in diesem Beruf. Ab 1921 war er erst Abend- dann Tagschüler an der Staatlichen Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe Leipzig, ehe er dort ab 1925 studierte und 1931 als Meisterschüler bei Paul Horst-Schulze abschloss. Ab 1932 war er freischaffend tätig. 1939 wurde Krug zum Kriegsdienst eingezogen und ab 1941 in Norwegen eingesetzt, wo er 1945-47 in Kriegsgefangenschaft verbrachte. Wieder in Leipzig leitete er 1950-83 die Radierwerkstatt an der HGB. Er erhielt 1975 den Kunstpreis der Stadt Leipzig.

Joachim Kuhlmann

(1943 Leipzig, lebt in Darmstadt)

Nach seinem Studium an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden 1966-71 hatte Kuhlmann dort eine Aspirantur für Wandmalerei sowie Lehraufträge an der Pädagogischen Hochschule in Erfurt und an der Hochschule für Industrielle Formgestaltung, Burg Giebichenstein. 1974-77 war er Meisterschüler in der Burg Giebichenstein. Kuhlmann konnte 1987 aus der DDR ausreisen und zog nach Darmstadt. 1993 erhielt er den Kunstpreis der Heitland Foundation. 1998 hatte er eine Gastprofessur an der Hochschule für Bildende Künste in Bremen.

Volkmar Kühn

(1942 Königsee, lebt in Berga-Wünschendorf)

1956-58 absolvierte Kühn eine Lehre zum Keramikmodelleur in der Porzellanmanufaktur Sitzendorf. Er studierte im Anschluss bis 1963 in der Abteilung Plastik an der Fachschule für angewandte Kunst in Leipzig unter Hellmuth Chemnitz. Ehe er 1964 als Bildhauer in Gera freischaffend wurde, arbeitete er vorübergehend als Tierpfleger im Leipziger Zoo. Seit 1968 lebt und arbeitet er im ehemaligen Kloster Mildenfurth bei Wünschendorf / Elster, wo er einen ehemaligen Getreidespeicher zum Kunstspeicher Mildenfurth umfunktionierte und 2022 eröffnete. Zahlreiche seiner Werke im öffentlichen Raum sind v. a. in Gera ausgestellt.

Rolf Kuhrt

(1936 Bergzow, lebt in Mühl Rosin)

Der Maler, Grafiker und Plastiker Rolf Kuhrt lernte zunächst Chemiewerker, danach Schrift- und Plakatmaler, bevor er 1956-62 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig u. a. bei Wolfgang Mattheuer und Bernhard Heisig studierte. Ab 1965 lehrte er an der Leipziger Hochschule, ab 1980 als Professor und 1987-93 als Leiter der Fachbereiche Malerei und Grafik. 2001 wurde er emeritiert, seitdem ist er freiberuflich in seinem Wohnort in Kirch Rosin in Mecklenburg-Vorpommern tätig.

Hans Lasko

(1900 Trakies – 1979 Jena)

Geboren als Hans Laskovski, studierte Lasko ab 1920 erst an der Kunstakademie Königsberg (heute Kaliningrad), dann ab 1925 an der Kunstakademie in Berlin, wo er 1931 als Meisterschüler bei Artur Degner abschloss. Seinen Durchbruch hatte er 1928 durch die Ausstellung „Ostpreußische Maler“ in der Kunstkammer Martin Wasservogel. Als Soldat nahm er am Zweiten Weltkrieg teil und kam 1946 aus der Kriegsgefangenschaft nach Bad Klosterlausnitz. 1950 zog er nach Jena, wo er über zwanzig Jahre lang in der Bezirks- und Kreisleitung des Kulturbundes und in der Bezirksleitung des Künstlerverbandes wirkte. Er war Zeichenlehrer in verschiedenen Einrichtungen der Stadt Jena und der Universität.

Barbara Lechner

(1942 Gera – 2003 Greiz)

Nach einem Studium am Institut für Lehrerbildung in Nordhausen 1958-60 arbeitete Lechner zunächst als Heimerzieherin. 1962-63 setzte sie ihr Studium im Fach Kunsterziehung am Pädagogischen Institut Erfurt fort und war danach in diesem Fach sowie als Gebrauchs- und als Städtebaugrafikerin in Gera tätig. 1968-73 studierte sie erneut, dieses Mal an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig u. a. bei Werner Tübke und lebte anschließend freischaffend bis 1975 in Leipzig, dann in Gera. Lechner hatte zahlreiche Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen im In- und Ausland.

Joachim Lehmann

(1935 Dresden – 2000 Jena)

Als Student im Fach Theologie 1955-60 an der Martin-Luther-Uni Halle-Wittenberg erhielt Lehmann ersten Mal- und Zeichenunterricht. Nach dem Staatsexamen übernahm er 1961 eine Pfarrstelle in Cospeda bei Jena. 1964 brachte ihn seine Promotion über "Religion und Expressionismus" in Kontakt mit Erich Heckel und Karl Schmidt-Rottluff. 1972 gründete er in Apolda das Magazin für kirchliches Kunstgut und 1985 wurde er Leiter des Kunstdienstes der Evangelischen Kirche in Thüringen. Als Künstler blieb er nebenbei aktiv. 1990 erhielt er den Kunstpreis der Stadt Jena.

Max Lingner

(1888 Leipzig – 1959 Berlin)